WORDS

言葉と文

-

巷房2 向井三郎 素描「土と人」

2012年10月 山村仁志(府中市美術館学芸員)FB投稿より

-

大きな木炭画。A2判くらいの数枚の木炭画用紙を継いで大画面にしてあります。じっくり見ていると、風景に空気が通い、光が動いているのが感じられてきま す。木々の枝周りに空間があり、樹皮の凸凹に質感がある。枯れ葉のカサカサした音が聞こえてくるし、あちらこちらに木漏れ日があたり、ゆらゆらと揺れて陽 光が溢れています。見ていると、この空気の中に引き込まれます。木炭の諧調が美しい。眼は、喜んでこの草むらの中を逍遙します。自宅付近の雑木林を描いたものだということです。

作者は「素描」とわざわざ題していますが、下書きや試作といった意味の、素描ではなく、見応えのある堂々とした絵画です。一枚仕上げるのに、制作日数に して延べ約120日で、実際は半年ほどかかっているようです。アトリエで制作したものではありません。現場にパネルを設置し、風景の中で一枚一枚ていねい に描きながら、仕上げていきます。継ぎ目が不自然にならないように2枚をまとめて現場で描くことはありますが、現場で全体を繋ぐのは無理だということで す。全体を繋ぎ合わせるのはアトリエに帰ってからです。見る方も、遠くから大きな構成として見るよりも、ある程度細部が見える近さからじっくり、絵に包ま れるように見た方が魅力的に思えます。

最近作では、木炭の諧調よりも、より線を強調した絵画になってきています。自画像を含む、ドライポイントの肖像画が数点出品されていました。ちょっとピ カソを思わせるところもありますが、この微妙かつしっかりした線の味わいもこの画家の魅力の一つです。

-

回想、二つの風景

2008

-

人は世界を時と空に切り分けた。

人は時を切り刻んで時間を手に入れた。

こま切れになった時間は時代や年月や一日や一秒になった。あるいは寿命や労働や余暇になった。

人は空を切り刻んで空間を手に入れた。

こま切れの空間は国や都市や農地になった。あるいは平方メートルや坪になってビルや家に化けた。

人はこま切れの時間と空間を足したり引いたり、掛けたり割ったりして新しい世界を創ったが、

計算が複雑すぎて、かつて世界がどういう姿をしていたのかなかなか思い出せない。

その1、2003年 チュニジア旅行

ランドクルーザーのツアーに参加してチュニジアの中南部を観光する。人口も多く色々な産業が栄える北部と違い、中南部はサハラ砂漠の北限にかかる地域で産業らしいものといえば観光と農業くらいかと思う。道中いくつかの村を通過したが、一つの村を過ぎると次の村まで何もない。道しかないのだ。ただ人の手を加えられることのなかった荒涼とした大地が限りなく広がり、私はその巨きな空間がたたえる大きな時の流れを感じずにはいられなかった。そこに舗装された道が一本の直線を描いて走っているのだ。私たちはこのような道を平均時速100kmはあるかと思うような高速で駆け抜けながら、点在する村や史跡をめぐった。目的地に一秒でも早く着くことが目的のようなアラブ人のツアーガイドが運転する車の窓から、私は走りさる風景を眺めつづけた。

大きな時を切り裂きながら人間の時間が突っ走る。時おり徒歩で移動する地元の住民を追い越す。彼らが半日を費やして歩くかもしれない距離は、私たちには瞬く間だ。彼らには彼らの生活という現実があり、その時間がのんびりとした牧歌的なものだとはとうてい思えない。それでもその時間は大きな時の流れと共に、そこに浸されるようにあるのではないだろうか。そんなことを想像していたら、いても立ってもいられなくなった。私は安易にも彼らのように歩いてみたくなったのだ。まるでそうすれば大きな時の流れをしばし味わい、癒されるとでもいうような典型的な観光客気分で(まさにそうなのだけれど)。けげんな表情のツアーガイドを説得して周辺を歩いてみた。干涸びた大地を小一時間、楽しかった。しかしそのような行為がその土地に根を持たぬ観光客の感傷を満たしさえしないのは当然であったろう。

私は思った。私は私の場所で制作をつづけるしかないのだ。こま切れの時間とこま切れの空間に塗り固められた私の日常の中で。その表皮にメスを入れ、奥底に沈潜する大きな時空の流れに触れるようなイメージを求めて。私はその時、初めて歩いているのかもしれない。目的地がどれほど離れているのかはわからない。ただし歩くには遠すぎることだけは確かな道を、たくさんの人間の時間に追い越されながら。

その2、2004年 O-NE manokurozasu(オーネ マノクロザス)

「窓辺」企画 捧公志朗、空間設計 小倉康正、絵画 向井三郎2004年春、埼玉県飯能市にあるO-NE manokurozasuで展示の機会を持った。O-NE manokurozasuは、西武線飯能駅からバスで30分ほどの所にある。元は農家であった古い日本家屋の一部を展示室とし、不定期ながらも現代美術の展覧会を手づくりで開いてきたアートスペースだ。バスは駅前を出発するとわずかばかりの繁華街や住宅地を抜け山に向かう。谷川に沿う曲がりくねった道が山腹を這い、バスはまるで流れを遡る魚のように進む。終点、間野黒指のバス停は谷底にある。その斜面に今では兼業が多くなった農家が十数軒集まって一つの部落を形成している。家と家との間を抜ける急な坂道を上り、部落の中でも一番高いところにO-NE manokurozasuはある。

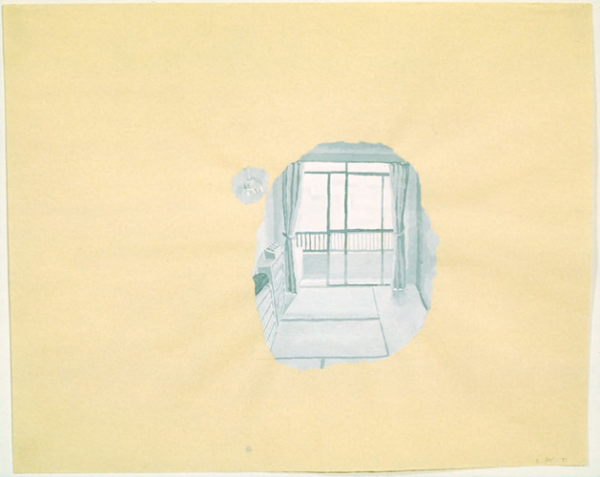

この展覧会の一番の特徴は自然光で作品を見せるという点だった。これを考慮して開催の季節や時間帯が決められた。展示は部屋の片側全体ともう片側の一部の窓を覆う白布のスクリーンが外光を受けとめ室内を照らす光源となる。それが同時に外の風景を遮断する壁にもなるという仕様だ。晴れの日には明るく、曇りの日には暗く、日が暮れると展示もおしまい。スクリーンは外光の変化を映し、時の流れも展示空間に導いた。また、窓からの眺めを遮ることは絵画作品の自立性を保つうえでも必要なことであった。建築における光の通り道としての窓、絵画形式の比喩としての窓、また私がモチーフとして繰り返し描いてきた窓、窓についての様々なイメージを重ねる展示になった。

二ヶ月を超えてつづいた展覧会の会期中、私は周辺で一番見晴らしの良い裏山に度々登り、バス停のある谷の方を眺めた。私の視線は斜面を下る道や農家の屋根をかすめて谷の向こう側に移り、植林された杉林の色彩を楽しむと、それを縁取る稜線を捉え、その向こうにもう一つの霞んだ稜線を描く奥多摩の山々に届くのだった。眺めても眺めても飽きることがなく、むしろ眺めれば眺めるほど見えてくる。限りない変化に呆然となりながら、私は眺めつづけた。

小高い山の上から谷を挟んで遠くの山を見る。この空間の形状は、私にすり鉢のような一つの器を連想させた。自分が立っている所から遠くの山までどのくらい離れているのかはわからない。ただただ巨きな自然の器。私は器が孕む膨大な空間におののきながら、なぜかそれを重く温かな液体のように感じるのだった。その液体は大きな時の流れにゆっくりと撹拌されながら、きっと遠い昔から人の言葉を吸い込みつづけてきたにちがいない。自らの沈黙とひきかえにして。

私はこれから自分が死ぬまでに描く絵について考えてみた。その不自然な、あまりにもちっぽけな人間の行いを、沈黙と向き合うなかから始めたいと願いながら。

-

「私という世界について」

ホルベインアクリラート別冊1998掲載

-

彼は未だ見ぬ子供の名前を考えている。楽しい響きを持った誰もが口に出して呼んでみたくなるような名前。そして彼は、いつの日にか母の胎内からこの世に産み落とされた肉塊に向かって繰り返しその名を呼んでみる。その響きと共に彼は過去と未来を語り、子供はその響きの中で自分という存在に目覚めて行くだろう。このことは言葉によって生きるという意味の上で、きっと人間の始まりの行為に違いない。作品は自分の子供のようだという人もいるが、私にとっての作品、絵を描くという行いは子供の名前を考えることの方に似ているし、また、そうありたいと願っている。

絵を描く私は自分の記憶について考える。記憶は過去の澱ではない。それは思い出すことによって現在の空間に姿を現す言葉という生き物であり、その言葉の消滅の繰り返しが人としての生活ではないか。私にとって絵を描くことは思い出すことなのだ。

目を瞑り、いつか見たはずの風景を思い起こす。頭蓋の内側の暗闇に仄かな光が浮かび上がる時、私は過去の出来事を現在に語る夜の星座に思いを馳せ、幸せな気持になった。

個人的な記憶を主題に絵を描いている私にとって、その行いは自分自身との対話でしかない。それは自分の存在を自分の言葉で描写するという孤独の世界でのみ成し得る行いであり、この意味で絵という言葉で生きる私にとって孤独こそがあるべき姿であり、また目標でもある。人間は、社会や国、民族、宗教といった様々な世界観の重なりの中で暮らしているが、その世界の重なりを貫く絶対の世界が唯一孤独であり、真の孤独を生きる者だけに、自由とそして連帯への可能性が開かれているのではないかと考えている。